音羽 信

第 1 回: レナード・コーエン Anthem(聖歌)より

鳥たちが鳴いた。

いちにちの始まりの朝に。

さあ始めよう。

そんな囁きが聴こえるような気がする。

過ぎ去ってしまったことなんて

まだ起きてもいないことなんて

気にするんじゃないよと。

またしても戦争。

またたくさんの人たちが戦う。

そうして生捕りにされてしまう

聖なる鳥、平和の象徴の鳩。

買われ、売られて

また買われる鳩たち。

鐘を鳴らそう。

鳴らせば鳴る鐘が

まだあるのだから。

何だってできるわけじゃない。

けれどほら

そこに小さな割れ目がある。

どんなものにだって割れ目はある。

光が差し込むのは

そんな割れ目の一つのからだから。

そんな目印を

みんなで探そうよ。

目印はもうあるのだから

どこにだってあるのだから。

生まれてきたのが間違いだったって?

結婚なんて無駄だったって?

でも一人の暮らしの君にだって

どんな国の政府にだって

目印が、小さな割れ目はある

見ようとしさえすれば目印は

誰にだって見つけられる

私はもう

あんなろくでもない群衆と一緒には走れない。

私のことを上の方から

殺し屋たちが見ているから。

そいつらは

大声で祈りのようなものを大声で叫んでいるけれど

彼らが呼んでいるのは、結局のところ雷。

そんな彼らの耳にもそのうち

私の声が届くだろう。

鐘を鳴らそう。

鳴らせば鳴る鐘が

まだあるのだから。

何だってできるわけじゃない。

けれどほら

そこに小さな割れ目がある。

どんなものにだって割れ目はある。

光が差し込むのは

そんな一つの割れ目からだから。

バラバラのものをいくら寄せ集めても

いつまでたってもそれらはバラバラ

でもみんながそれぞれ

自分が持っている太鼓を自分の手で叩くなら

それがたとえ壊れた太鼓だったとしても

その音が集まればマーチを

行進曲を奏でることだってできる。

その音に合わせて

それぞれの心が

愛を愛する一つひとつの心が

それらがみんな

一緒になって前に進む。

鐘を鳴らそう。

鳴らせば鳴る鐘が

まだあるのだから。

何だってできるわけじゃない。

けれどほら

そこに小さな割れ目がある。

どんなものにだって割れ目はある。

光が差し込むのは

そんな一つの割れ目からだから。

Leonard Cohen - Anthem |

若い頃から、長い間ずっと、ロックを聴いてきました。そんなロックの歌の中には、素晴らしい歌詞の歌があります。真摯な語りかけがあります。そんな声に励まされて、そんな語りに驚いて、あるいは心を開かれて、前を向いたことが何度もあります。そこには私たちの心や、私たちの社会の過ちに気付かせてくれる、あるいはその向こうに眠っている可能性に気付かせてくれるメッセージがありました。それは音と一緒になって歌の形で作者から私の心に届けられた「伝言(メッセージ)」でした。私にとってはそれがロックでした。その伝言は私が日本にいた時も、スペインのイビサにいた時も、いつもさまざまな形で驚きや感動と共に私のもとに届きました。生まれも育ちも違うイビサにいた外国人の友人たちにも当然のようそれは届き、それをめぐって話をすることで、それをきっかけにして、彼らとは言語の違いを超えたロックを仲立ちとしたソウルフレンドになることもできました。

けれど日本に帰ってきてから、いくばくかの時が過ぎる中で、いつの頃からか、そんなロックの「伝言」が、どうも日本にはちゃんと伝わっていないのではないかと思うようになりました。それは私にとって不可解な感覚でしたけれど、でも、その気持ちはなぜかだんだん強くなって、このところますますそう感じるようになりました。何も、今やクラシックのようになってしまったロックをもっと聴いて欲しいなどと思っているのではありません。伝言が伝わらずに、そのまま消えてしまいそうになっていることが哀しいのです。どうしてだろうと思わずにはいられません。最近になってひとつ思い当たったことは、もしかしたらそれは、日本語という不思議な言語の特性と関係しているのではないかということです。

日本列島には昔、去年と同じように今年を暮らし、そして今年と同じように来年を過ごすことを当たり前とする多くの小さな持続的な郷(さと)がありました。人々はそうして、大陸から渡ってきた人たちが稲作を広め国をつくり始め、次々に自らの国家に郷を組み入れるまで、一万年以上もの歳月を過ごし続けてきました。日本語はそんな小さな社会、郷で生まれた言葉をベースにしています。その後、稲や国の仕組みと共に漢字も伝わり、それをもともと文字を持たない音声言語である日本語に取り入れ、日本語はますます不思議な言語になっていきました。それでも母体は、あくまで音の響きやその連なりを大切にする文字を持たない音声言語であることには変わりはありません。ただ音声言語の日本語に、それまではなかった表意言語の漢字を新たに取り入れることによって、日本語はそれまで表現できなかったようなことを書き表す事ができるようになりましたけれども、逆にそのことによってよく意味がわからないことに自ずと無頓着になりがちになるという欠点も生まれました。つまり日本語は全くコンセプト(概念)の異なる言語をミックスしたもので、これはコンピュータで言えば、設計概念の異なるOSを併用する、つまりデュアルOSを稼働させているようなものです。そのことによって便利なこともありますけれども、同時に物事を突き詰めにくい側面、さらに言えば、しばしばOSが作動不全を起こしてフリーズしてしまうような現象、具体的には思考停止が起きやすく論理を突き詰めにくい言語になってしまいました。さらに明治に入ってから、それまでにはなかった西欧的な事柄を表すために、漢字の熟語、例えば概念や思想や空間などといった新たな言葉をたくさん発明しましたけれども、そのことによって、ますますわかったようでよくわからないことが日常化してしまいました。

つまり日本語はもともと小さな社会、みなまで言わなくともなんとなく伝わる、つまり情況を共にする郷(さと)で生まれ育った言葉ですので、そこで大切なのは、言わず語りに、できれば伝わってほしいと思う微妙な想いやニュアンスや情緒でした。雨の降りかたひとつとっても、ザアーザアー、シトシト、ポツリポツリ、ザンザカなどといった音と重ね合わせることで通じ合う、プリミティヴだけれども繊細で分かりやすい、けれど若干曖昧な表現の仕組みに特色があります。和歌のベースもそこにあります。似通った環境の中で個的な違いが際立つのは恋ですから、和歌の多くが、そして現在の日本の歌の多くも恋歌なのは、日本語の特色の現れでもあるでしょう。要するに日本語は環境が似通った狭い世界ならではの言葉であり、八百万の神と同じように日本語の言葉は、水や空や鳥や花や魚や虫たちと同じように、そこにある自然のように、もともと身近なものとして、昔から側に自然にあったかのような、無意識とともにあるような言語でした。

スペイン語は違います。スペイン語ばかりではなく、英語もフランス語もギリシャ語もドイツ語も、ユーラシア大陸の西の端に寄り集まっている様々な場所で生まれ、互いが互いに影響し合いながらも自らの存在理由(アイデンティティ)を失わぬようにしながら、独自の文化と社会運営の仕組みを築き上げていった彼らの言語は、端的に言えば、自分の言っていることが相手には通じないことを前提にしてつくられ磨き上げられています。ですから一つひとつの言葉の輪郭や概念、さらには時制や主体や目的が極めて明快な、逆に言えばその構造さえ把握すれば、細かなことはわからなくても重要なことは伝わるようになっている言語です。ギリシャ語やラテン語はヨーロッパ言語のベースとして深く浸透していますけれど、ひとつの言葉が何を意味するかということが実にはっきりしていますから論理的な組み立ても可能です。

さらにそこに旧約聖書や新約聖書などの影響が強く加わりました。それらのもとであるユダヤ教は神から告げられたとされる言葉をベースにしています。つまり言葉は絶対的なものであって、曖昧であってはならないものとして組み立てられています。ヨーロッパでは詩人をとても大切にしますけれども、それは言葉を重視していることと、聖書に登場するダビデのような王や預言者が、神の言葉を伝える存在だとされていたからです。つまり詩は西欧において、向かうべきところ、あるべき何かを指し示すためにあります。

ロックから話がずいぶん離れてしまっていると思われるかもしれませんが、実はロックの歌のつくり手たちもこの文化的伝統を引き継いでいます。つまり言葉は、たまたまそこにあるものでも、単に「私」の気持ちを表すものでもなく、何らかの目的のために誰かに向けて「発せらる」ものであって、そうではない言葉はわざわ発せられる意味がないものとされます。ですから優れたロックのつくり手たちは、歌をそのようなものとして、また社会に生きる一人の人間として言うべき大切な何かがあるとして、それを誰かに、あるいは社会に伝えるために詩や歌はつくられました。そうすることで、そこに人間的な、あるいは社会的な普遍性が宿ります。でも、そのような「伝言」が、そのような背景とは異なる背景を持つ日本語の「雰囲気的に何となく分かり合える」ことを大切にする特殊性、あるいは曖昧性の中に埋もれてしまって伝わっていないとしたら哀しいことです。

それが今回、私がロック的だと思う歌を日本語にして紹介していこうと思った動機です。ただ、そこにはもちろん、すでに述べたような言語的、文化的な壁がありますから、日本語に変換するに際しては、どうしても意訳的にならざるを得ません。例えばこの歌の中の「鐘を鳴らそう。鳴らせば鳴る鐘がまだあるのだから」と訳した部分は、原文では「Ring the bells that still can ring」と言う短いフレーズです。ところがまず、「鐘を鳴らそう(Ring the bells)」と言った後で、その鐘はどういう鐘かという説明が「that」の後でシンプルに示されます。つまりそれは、「まだ鳴る事ができる(can)」鐘だというわけです。しかもその鐘は一つではなく「bells」、複数の鐘になっています。また「still」は状態が依然として継続していることを表す端的な言葉で、辞書的には「まだ」といった日本語に該当するとされますけれども、しかし日本語の「まだ」は継続していることを表すこともありますけれど、「まだ~していない」というふうな表現や「まだまだ」といった表現のように、、もっと曖昧な領域を含む言葉です。ですから「Ring the bells that still can ring」という英語が端的に示す内容を日本語で言い表そうとすれば、どうしても言葉を添えて意味を意訳するしかありません。また、こうしたことをサラリと言えるのが英語の構造とそれぞれの言葉が持つ意味性や輪郭の強さです。同時に極めてシンプルであるだけに、それを聞いた人が、そのような方向性の中で、いろんな想像をする事ができます。こうしたことは、情況説明的なことには長けているけれども「誰が何を何時どこでどうする」という主体や目的や数や時制や関係を表すには適していない日本語で、いわゆる翻訳語ではない普通の言い回しの日本語で言い表すことは極めて難しいことです。ですから英語の表現を日本語に橋渡しするに際して大切なことは、全体の内容やそこに込められている意思とその方向性を受け継ぐことです。そんな風にして日本語にすることを試みたロックの名歌を、楽しんでいただければ幸いです。

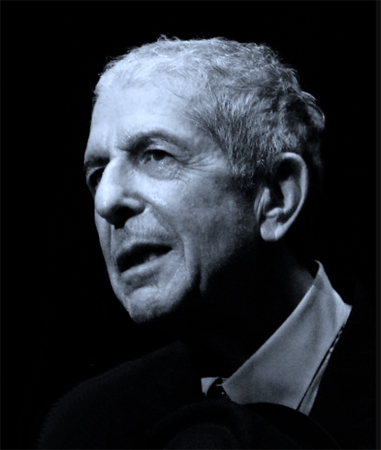

ちなみにレナード・コーエン(1934-2016)は、ユダヤ系のカナダ人で、優れた歌をたくさんつくっていて、ボブ・ディランと同じように、ロックポップスの世界に西欧的な詩を導入して、ロックそのものの重要性や社会性を高めたパイオニアの一人です。60年代から亡くなるまで地道な活動を続け、晩年になるほど成熟して深みを増し、人気も亡くなる直前が絶頂という稀有なアーティストです。

Leonard Cohen - Anthem

(Live in London;2019/03/29)

https://www.youtube.com/watch?v=c8-BT6y_wYg

-…つづく