第724回:ナゾの迂回路 - 山陰本線 小串~特牛 -

列車に戻り、山陰本線の旅を続ける。タラコ色のディーゼルカーは小串駅を06時26分に発車した。824列車より10分以上も早い。客車列車に比べるとディーゼルカーのほうが高性能、そして824列車時代は山陰本線の運行本数が多く、途中駅の交換も多かった。さらに、824列車をはじめ、当時の長距離客車列車は荷物輸送の役目があり、停車中に積み下ろしの時間も要したという。いまはわずかな人を乗せるばかり。それはのんびりとした旅には嬉しい。

日本海が現れた

消波ブロックの岸辺

車窓が明るくなるにつれて、眠かった私の脳みそも霧が晴れてきた。小串の市街地が終わり、海が現れた。少し青みがかった灰色で、波は穏やか。砂浜は海水浴で賑わいそうだ。しかししばらく走ると波打ち際にテトラポッドの大群が敷き詰められている。テトラポッドは商品名で、一般名称は消波ブロックというそうだ。これだけ敷かれているということは、満潮時の高波は荒いのだろう。荒ぶる海の景色も観たいけれども、国鉄時代と違って、いまは線路に波が被ろうものなら運休になってしまう。

水平線は明るい

空は灰白色で塞がれている。雲は低く、雨水を蓄えて下へ膨らんでいるように見えた。再び集落が現れて湯玉駅に着く。温泉玉子みたいな地名で、ここから温泉行きのバスが出ているらしい。しかしここは海沿い。温泉は山の中。この集落は漁村であろう。プラットホームにツツジの生け垣がある。心の豊かな暮らしぶりがうかがえる。

湯玉駅付近

車窓の水滴が減って雨が上がったと知る。列車は上り坂にさしかかり、海岸線をゆっくりと走っている。山が迫り、海がもっとも接近する。線路と道路が海と山の境界だ。良い眺め、しかし上り坂にしては列車の速度が遅すぎる。景色が海の景色が良いからゆっくり走ってくれているか、落石注意区間かもしれない。

壁島。ウミウの飛来地

今回はタイミングが合わなかったけれど、山陰本線のこの区間は「○○のはなし」という名の観光列車も走っている。○○は「まるまる」と読む。しかし何を示すかは明かされていない。「はなし」の方も「話」ではなく、萩、長門、下関の頭文字だという。この列車の前身は金子みすゞにちなんだ「みすゞ潮彩」だった。名前はともかく、景色はとても良い。次は観光列車に乗ってみたい。

海沿いをゆっくりと

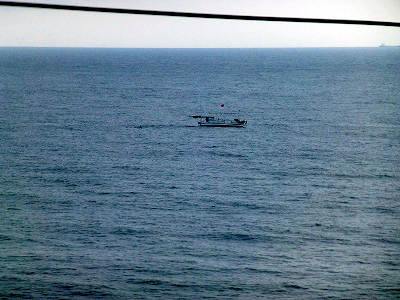

あっ、船だ

このままずっと海沿いを走るかと思ったら、線路は東へ向かう山道に入った。長門二見駅は山の中で、しばらく走ると3階建ての学校らしき建物が見えた。旧下関市立二見小学校で、2011年に休校、2015年に廃校とある。1学年2学級くらいの規模だ。かつてはそれだけ人が住む地域だった。そこからしばらく走ると右手に大きな葬祭場が見えた。それだけ人が死ぬ地域だったと言うことになる。線路は飛び石のように集落をたどり、滝部駅に着く。06時53分。部活の練習だろうか。平日なら通学時間で、もっとたくさん乗ってくるだろう。

長門二見 切り通しにハシゴ

山陰本線は海沿いを通す計画もあったという説があり、なぜ滝部へ迂回したかナゾだ。しかし歴史をたどれば、このルートは迂回ではなく、二つの街道を滝部で結び、転進したルートである。街道の一つは山口から美祢を経由して肥中港を結ぶ肥中街道だ。もう一つは萩と下関を結ぶ赤間関街道の北浦筋である。肥中街道は北西から南東へ、北浦筋は北東から南西へ。この道の交差点が滝部で、十字路の宿場町として栄えたに違いない。

旧下関市立二見小学校 立派な建物だ

山陰本線は下関側から北浦筋を通って滝部へ、萩側からは肥中街道を通って滝部へ。どちらもそのまま直進せず、ここで線路を結んだ。それは鉄道の計画が街道をなぞるより、山陽線と山陰線を並行させて、複数の陰陽連絡線を渡す方針だったからではないか。明治政府は萩、山口という城下町を中心とした交通路を良しとせず、新たな交通体系を目ざした。それが山陰本線という東西路線の建設だ。しかし滝部の存在は大きく、山間部迂回の形になった。

特牛駅、まるで庭園

滝部の次は難読駅名として有名な特牛駅だ。「こっとい」と読む。地名のコトイが由来で、コトイは牡牛を表す方言という説と、小さな入江を表す方言、琴江、コトエという説があるという。それに特牛という次を当てたら、なんだか牛丼の大盛りを食べたくなった。特牛駅はまだ内陸部にあるけれど、地名の特牛は港のあるあたりが中心だ。特牛駅は植栽が手入れされており、まるで庭園のようだ。次に通る機会があったら、この駅で降りてしばらく佇み、街に出て牛丼屋を探そう。きっと駅名にちなんだ肉料理があるはず。いや観光施策として作るべきではないか。

-…つづく

|