第7回:バッハの顔 その1

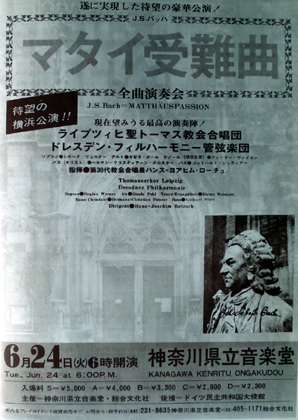

旧東ドイツ時代に、共産主義政権は文化輸出の一環として、オーケストラ、合唱団、バレエなどを西側に派遣した。その目玉商品がバッハだった。日本にも東ドイツからドレスデン交響楽団、聖トーマス教会聖歌隊が『マタイ受難曲』を引っ下げてやって来た。1975年、東西統合の15年も前のことで、誰も統合の兆しを読めなかった時だ。時のカントル(聖トーマス教会、音楽監督)30代目のハンス・ヨアヒム・ローチェが棒を振った。

日本公演のポスター

どうしてゲバントハウスオーケストラでなく、

ドレスデン交響楽団が聖トーマス教会合唱団と来たのだろうか?

同じ指揮者ハンス・ヨアヒム・ローチェが、

聖トーマス教会で聖歌隊を指揮している風景

その6年前の1969年に、西ドイツはミュンヘンからカール・リヒターが手勢のミュンヘン・バッハ管弦楽団、合唱団を率いて、同じ曲目『マタイ受難曲』を東京文化会館で演奏している。この時の演奏を、私は横浜、中華街の3畳半の下宿“聚楽荘”で聴いた。小さなコンポーネントラジオから流れてくる音楽、大河のような雄大に流れる曲想に、こんな音楽がこの世に存在したのか…と、全身を洗われた思いがしたことだ。

あの穴倉のような部屋を出て、いつの日かライプツィヒで、聖トーマス教会でナマの演奏を聴くことになろうとは想像もしなかった時のことだ。

レコードのジャケット、演奏会のポスター、何百と出ているバッハ、バッハ関係の本に判で押したように登場するバッハの肖像画がある。例の赤ら顔、頑固そのものの顔で、頭に白い羊毛の鬘を被っているものだ。そしてカノンの楽譜をぷくぷくした右手で軽く持っているのが、まるでワンパターンのように載っている。

晩年、死の4年前、樂識協会会員になった時、

慣例として肖像画を納めなければならず、

市の公認画家エリアス・ゴットロブ・ハウスマン

(Elias Gottlob Haussmann)が描いたもの。

その後、画の傷みが激しく、部分的に剥げ落ちたりし始め、

学者が調べたところ、少なくとも4回は修正しているとある。

今、私たちが観ているのは2度目に描いた

最終決定版?1748年のものだ。

この有名なバッハの肖像画は長い間、実に265年もの間、ライプツィヒの町から消えていた。それを、ライプツィヒのバッハ博物館、記録保存館(Bach Archiveを訳してみたが、アルヒーヴと直接呼んだ方が通じるだろうか…)に帰り咲かせたのは、ひとえにジョン・エリオット・ガードナーの手によるものだ。

ガードナーはバッハファンで彼を知らぬ人はモグリだと言われるくらい、高名な音楽家、指揮者、バロック音楽史の研究家で、サーの称号を持つ。彼が手塩にかけて組織し、育てたモンティベルディ合唱団、イングリシュ・バロック・ソリストスの演奏は高い評価を得ている。

バッハだけではないが、とりわけバッハを中心に演奏活動をしている指揮者、演奏家はまず皆が皆、優れた研究者で、時代背景、神学、初演された時の楽器の構成、その曲が作られた時の作曲家の立場、心理などに踏み入った調査をしているのには驚くばかりだ。

そして、彼らは膨大な量の論文、著作を書き残している。毎年のように発表されるバッハ関係の論文だけでも気が遠くなるほどの量だ。まるでバッハにしがみ付いていれば食えると言わんばかりなのだ。

ジョン・エリオット・ガードナーは偉大な音楽家であるだけでなく、学研的な研究者でもある。当然、ドイツ語は堪能だ…。彼が主事を勤めていたバッハ音楽祭の開催式で、流暢と私の耳に響いたのだが、ドイツ語で挨拶していた。バッハ博物館、記録保存館(Bach Archive)の館長を務めていたガードナーが、旧知のアメリカ人音楽愛好家、音楽史家、当然というかとても裕福なウイリアム・H・シャイデ(William H. Scheide)のニュージャージー州、プリストンの自宅の居間に60年以上架けてあったこのバッハの肖像をライプチッヒに返還するよう働きかけたのだった。

バッハの肖像画の除幕式

2015年のバッハ音楽祭の開催式に先立ち行われた寄贈式典

左側で背を向けている女性がジュディス・シャイデ、右側、頭半分高いのがガードナー、

後ろに控えているのセイラー服の子供たちはトマナコアー(聖トーマス教会少年合唱団)

2015年に当時の金額で250万ドル、いやサザビーのオークションにかければ500万ドルは固いと言われていたこのバッハの肖像画が、無償でライプツィヒのバッハ博物館に帰ってきたのだった。ガードナーは絵の持ち主、シャイデと旧知の間柄だったし、親交があった。シャイデは歴史学者であり、音楽史研究者、かつ何よりもバッハを愛する博愛主義者だった。シャイデが亡くなった時、彼の遺書にバッハの肖像画をライプツィヒのバッハ博物館へ寄贈する旨書いてあり、それを未亡人のジュディス(Judith Scheide)が履行したのだった。

この肖像画はライプツィヒの“モナリサ”とまで言われ、市の宝になっている。絵に納まったバッハにモナリサの“謎の微笑み”はなく、肖像画家、エリオット・ゴットロブ・ハウスマンが注文で何十と描いた市参議たちの肖像画の一つに過ぎない。

ハウスマンがどれだけバッハの偉大さを理解していたか…、おそらく当時のライプツィヒ市民のアベレージ程度の音楽理解に留まっていたのだろう。ハウスマンを偉大な画家とみる人はいない。優れた肖像画家の一人だったという評価が適当なところだろう。

第8回:バッハの顔 その2 第8回:バッハの顔 その2

|