第735回:秋田港散歩 - 秋田港クルーズ列車 秋田駅~秋田港駅2-

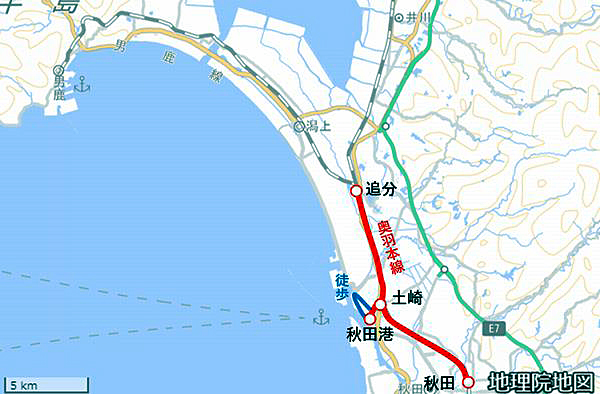

秋田港クルーズ列車ツアーは、往路の列車のみ指定されている。帰路は任意の時間帯の列車を選べる。私は今夜の最終便の飛行機で帰るつもりで、マリンフェスティバルを見物したい。ayokoiさんは秋田港駅11時48分発の列車に乗り、秋田新幹線こまちに乗るつもりとのこと。その前に走行中の秋田港クルーズ列車を撮りたいそうで、私も付いていく。線路の脇の道を土崎駅の方へ歩くと、踏切のそばが順光のベストポジションだった。ayokoiさんがビデオカメラを構える。私は彼の視野に入らないように、少し下がってカメラを構えた。弟子は三歩後ろからついていくものなのだ。たぶん。

秋田行き秋田港クルーズ列車

高層建築や架線柱がないから、青空が広がる。線路と道の境界に策がない。もともと倉庫街で人通りもないからだろうか。あまり見ない景色だ。鉄道模型のジオラマのようでもある。しばらく待っていると、私たちが乗ってきた列車が折り返してやってきた。静かな景色の中でシャッター音が響く。鉄道写真は素人同然の私でもきれいに撮れた。満足である。ayokoiさんに付いてきて正解だった。ひとり旅だったら下車後にポートタワーに向かったと思う。

この踏切から港へ歩く

列車が走り去った。さあ、どうしようか。ayokoiさんの出発時刻まで、1時間半ほどある。どちらからともなく、そういえば秋田港にブルートレインの客車が保管されている、という話になった。場所はどこだろう。スマートホンで調べると、ポートタワーから海沿いに北へ2キロほど。いや、むしろ、私たちがいる踏切から北西方向へ向かう1本道だ。GoogleMapによると徒歩20分である。真夏の20分はツラいけれど、往復で1時間ほどとみればちょうどいい。いい運動だな、行ってみようと歩き出した。すぐにコンビニエンスストアが見つかり、アイスを食べつつ、ペットボトルのお茶を買った。いい歳したおっさん二人の小さな冒険、という感じた。

ブルートレインの客車たち

とりとめのない話をしながら平坦な道を歩く。しかし暑い。だんだん口数が少なくなる。やめときゃよかったかな。しかしもう引き返せない。言ってもしようがないから黙っていよう、という感じ。黙々と歩いて行くと、前方に風力発電の白い風車が見えてきた。珍しい。もう海が近いのかな。これひとつでどのくらい発電するんだろう。意外と騒音があるらしいですよ。会話が復活した。そして通り過ぎるとまた沈黙。道路の左側はずっとメッシュフェンスが続いており、上部には鉄条網がある。さぞや重要な施設があるのだろう。風車もその中にある。

道の両側に柵があり、何かを目隠しするような森がある。しかし道路に木陰はない。道路は列車の撮影で順光だった方向だから、太陽が私たちの真後ろにある。干からびそうだと冗談を交わしていたら、やっと港湾地区に突き当たった。片側2車線の広い道路があって、そこを左に曲がると、あった。見慣れた青い客車がズラリと並んでいる。ここは保税地区だろうか。こちらもメッシュフェンスで仕切られている。もちろん中には入れない。針金の網を通して覗くだけだ。1両ずつ切り離されて、連結器をこちらに向けて並んでいる。下回りに錆が出ていて、車体の塗装の一部が浮いているけれども、全体的にはきれいに保たれている。青い客車は現役時代の青いまま、ツヤもある。

この時はまだ車体にツヤがあった……

この客車たちは寝台特急“あけぼの”として、上野~秋田~青森を結んでいた。しかし“あけぼの”は4年前の2014年3月で引退。使い道がなくなった車両たちは、海外の鉄道に譲渡されるため、秋田港駅まで回送され、そこからトレーラーで搬入された。それから4年間、ずっとここにある。海外の譲渡先が輸送費を負担できないとか、引き取り不可能な状況にあるらしい、という噂だ。こんな潮風の当たるところに放置すれば、この先、腐食が進むだろう。いつまでこの状態なのか。いっそこのままココで列車ホテルにすればいい、などと夢想する。

ポートタワーと護衛艦と潜水艦

私もayokoiさんも客車たちを見て満足したので、こんどは海沿いに秋田港駅へ戻る。湾曲した道路の先に、ポートタワーが見える。その横の岸壁に潜水艦と護衛艦、海上保安庁の巡視船も停泊しいる。マリンフェスティバルの展示品たちである。自衛艦の中に入れるようだ。ポートタワーも本日は無料で展望台に行けるという。ayokoiさんは都合が悪く、お帰りとのこと。ここでお別れだ。

秋田に来たらババヘラを食さねば

ババヘラの薔薇ヘラ

私はポートタワーに向かい、屋台のおばちゃんからババヘラを買う。秋田名物のアイスクリーム。婆がヘラで掬うからババヘラと言うそうけれど、きれいに盛り付ければ薔薇の花のようで、バラヘラと呼んで差し上げたい。それから展望台に上り、おそらくayokoiさんが乗った秋田港クルーズ列車を空から見送った。意外と見晴らしの良い場所で、土崎駅、秋田車両センターあたりを通過するところまで、デジカメのズームレンズで追えた。

ayokoiさんが乗った列車が出発していった

次の秋田港クルーズ列車が到着するまで展望を楽しんだ

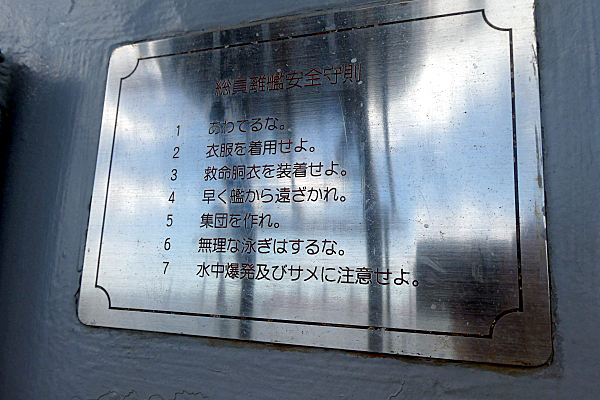

地上に戻ると、潜水艦は館内見学不可、ただし護衛艦“すずなみ”の艦内は見学可能とのこと。先ほど見たときより行列が短く、少し並んで乗艦した。現役の戦闘艦の装備を近くで見る。めったにできない経験だ。闘うという機能に特化された飾りのない姿は、どこか蒸気機関車に通じるカッコ良さがある。甲板では主砲の砲弾と薬莢を展示し、持ち上げて重さを体験できた。かなり重い。話を聞くと、発射後の薬莢は甲板に放り出されるという。足もとを見たら、確かに窪みがいくつもあった。

甲板から“すずなみ”の勇姿

退艦時はサメに注意……戦場は過酷

ポートタワーの1階はマーケットになっていて、いくつか土産物を買い込んだ。秋田港駅の広場にはミニ列車の線路が敷かれている。どうやら人気がないらしく、誘われたので乗ってみる。親子連れに交じっておっさんひとり。気恥ずかしいけれど、せっかく用意されたものだから、乗って差し上げることも礼儀というものだろう。

ミニ列車は“リゾートしらかみブナ編成”この車両の実物があきたクルーズトレインになった

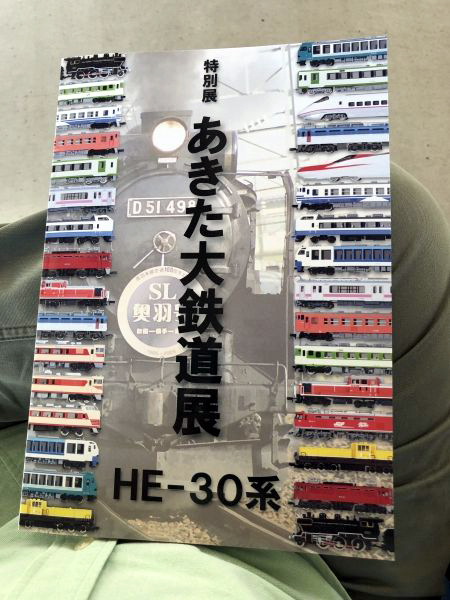

飛行機に乗る前に、もうひとつ行きたいところがある。私は14時32分発の秋田行きに乗った。秋田駅到着でツアーは終了。きっぷを買い直して奥羽本線を引き返し、土崎駅を越えて追分駅に向かう。追分駅は男鹿線が分岐する駅だ。男鹿線の終点、男鹿まで行きたい気持ちを堪えて、追分駅で降りる。追分駅近くの秋田県立博物館で企画展の『あきた大鉄道展 HE-30系』を開催している。閉館は16時30分、入館は16時まで。ギリギリで間に合って、30分で見て回る。展示物を読む時間はなかったけれど、厚みのある図録を販売していた。助かる。

秋田港クルーズ列車の帰路はコンパートメント席をひとりじめ

秋田大鉄道展を駆け足で巡る

男鹿線に乗れなかったけれど、帰りの車両は男鹿線直通列車のEV-E801系だった。蓄電池電車で、奥羽本線や男鹿駅で充電し、非電化区間の男鹿線内は蓄電池に貯めた電気で走る。電化区間は架線から取り込んだ電気で走るから、まるで電車と同じだけれども、車内に電力表示モニターがあり、ブレーキをかけるときは充電している。充電池電車はJR東日本が烏山線のEV-E301系電車で実用化した。これは直流方式だ。こちらの奥羽本線は交流電化区間だからそのままでは使えない。そこで、EV-E801系は、JR九州が開発した蓄電池電車、BEC819系電車をカスタマイズしている。

男鹿線からやってきたEV-E801系

電力モニター表示が興味深い

赤い車両と青い車両の2両一組。なまはげの赤鬼、青鬼のイメージ

私が烏山線のEV-E301系に乗りに行ったときは、ちょうど蓄電池列車全車導入の改装工事とのことで、キハ40系ディーゼルカーが代走していた(第686回:電飾のオーケストラ -烏山線 宝積寺駅-)。だから私にとって、EV-E801系は蓄電池電車初体験になる。しかし、電化区間の奥羽本線では非電化区間の蓄電池走行を体験できない。やはり非電化区間を走ってこそ本領発揮である。もう一度男鹿線に乗るか、烏山線に乗りたい。また宿題をひとつ増やした。

※秋田港クルーズ列車に使われたキハ47形“あきたクルーズ号”は2020年9月1日付で廃車。2022年からキハ48形“クルージングトレイン”で運行している。

※秋田港で保管されていたブルートレイン客車は2019年冬に秋田港駅の線路上に移動した。ただし設置場所の秋田臨海鉄道が事業を終了したため、処分されるおそれがあり、2022年9月現在、今後の去就は不明となっている。

第735回の行程地図(地理院地図を加工)

2018年07月29日の新規乗車線区

JR:0.0Km

私鉄: 0.0Km

累計乗車線区(達成率 93.81%)

JR(JNR):21,987.6Km (95.97%)

私鉄: 6,500.7km (91.66%)

|

|