第11回:バッハを聴く資格 その1

祭壇中央のバッハ墓碑<聖トーマス教会>

東西統合の後、私たちが一生に一度の冥土の土産とばかり、バッハ音楽祭に初めて行った時、オープニングコンサートの席が偶然から、このバッハの墓碑に足を伸ばせば届くようなところだった。これに、感激するなと言う方が無理だ。しかし、後で祭壇の中は音響的に最高ではない、と余計なことを教えられた。また、バッハの遺体自体が本物であるかどうか相当疑わしいことも後で知った。もっとも、バッハの聖地である聖トーマス教会にバッハのモノ、その当時のモノは一つもない。

今なら、DNA鑑定でその頭蓋骨がバッハのものであるか、墓を暴けば、即判明するのだろうが、もちろんそんなヤボなことをライプツィヒ市は許さない。事実を明らかにするより、伝説の持つ真実性、民衆がそうと信じてきたことに真理を置いたのだろう。イギリス人が未だにシェークスピアの墓を暴かないように。

バッハの肖像画、顔のことを長々と書いてきたが、そんなことはバッハの音楽に関係ないではないか! という声が聞こえてきそうな気配がする。もっともなとこだ。私はバッハの顔がどうであろうと、彼が作り出した音楽には無関係だと承知の上でのゴタクを並べているのだが…。

バッハ音楽祭に通い詰め、バッハ詣でを始める遥か以前から、バッハのレコード、CDを聴き、ジャケットの裏の“解説”を読み、相当数の書籍に目を通してきた。といっても、これが苦しいところだが、日本語と英語に限られ、膨大なドイツ語の文献はハナから除外しなければならなかった。私の“ダンケ・シェーン”レベルのドイツ語ではとても読めないからだ。早く言えばドイツ語文盲なのだ。

一応母国語であるはずの日本語の本でも、楽譜が登場すると即お手上げだ。そして、バッハの研究とまでいかなくても、普通の自伝的な読み物にさえ楽譜が出てきて、その部分の解説を繰り広げられると、もう付いて行けないのだ。

たとえば、磯山雅さん(と、軽くさん付けで呼ばせて貰います。というのは、何度かバッハフェスでお目にかかっているからですが…)の大書『マタイ受難曲』(東京書籍刊)でも、しきりに楽譜が登場し、彼はマタイ受難曲の全譜を購入し、それを見ながら、著作を読むことを薦めている。磯山さんは正直、ストレートにこの部分は専門的過ぎるから、飛ばして読んでも構わない…と指摘してくれているのだが…。

ジョン・エリオット・ガードナー(John Eliot Gardiner)の630ページに及ぶ大作『Bach Music in the castle of heaven』(Alfred A. Knopf出版;2013年)も、最初からこれはバッハの自伝ではなく、いかにバッハが作曲したかを一つ一つの曲について洞察したものであるとしているから、当然楽譜が多く出てくる。

楽譜を読めない悲しさで、名作であろう磯山さんの著作、ガードナーの本の三分の一は私には猫に小判なのだ。

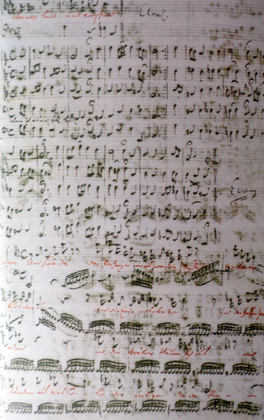

バッハ自筆の楽譜、マタイ受難曲の第二部冒頭部分

音楽家はこれを見て、読んで、あの大河のような音楽、曲想が頭の中に渦巻くように鳴り響く…と言うのだ。楽譜目盲の私にはちょっと信じられないことだ。だが、私が出会った極少数の本当のプロたち、本やビデオ、DVDで垣間見た音楽家、専門家たちの言動からすると、私の理解をはるかに超えた世界があることを信じないわけにいかない。

どうにも、バッハの音楽を深く理解するには楽譜を読めることが条件になるようなのだ。これには参る。精緻に書かれた楽譜には一種の美しさがある。加えて、こんな総譜、様々なオーケストラの楽器、4声部、時には6から8声部の合唱、独唱までを一人の人間が創作していることに半ば呆れ果てるだけだ。

バッハ自筆の楽譜

マタイ受難曲のキリストが死んだところ

スペイン時代に、観光ガイド、通訳の真似事をしていたことがある。その時、お決まりのプラド美術館、市内観光、そしてトレドに幾度となく行った。トレドの中世さながらの狭い路地を日本からの観光客を引き連れてゾロゾロと歩いたものだ。その途中に一軒のひなびた骨董品屋があり、ホコリを被った楽譜の一部がガラス窓に飾られているのが目に留まった。その楽譜が何のためのどんな音楽のものなのか分からないのに、その美しさと言っていいのだろうか、古い楽譜に奇妙に惹きつけられた。

それは確か4線譜で、オタマジャクシがない、ただ4本の横線の上に、おそらくスタンプのようなもので黒とくすんだ赤のダイヤモンド型の音符を押してあるだけのものだった。私は一つのモノにこだわったり、是が非でも手に入れたいという、モノに固執するタイプではないらしい。車も動けばいい、家も雨風をしのげればそれで十分、着るモノも最近続けて亡くなった連れ合いの叔父や義理の兄からのお下がりで十分という生き方を通してきたのだが、その楽譜には異様に脳裏に張り付いた。楽譜一枚の縦は70~80センチ、幅1メートル20センチほどの大きさだったろうか。

日本からの観光客を引き連れていたので、個人的なことでその骨董屋に立ち寄ることなどできなかった。トレドはマドリッドからほんの1時間ほどの距離だから、取って返すこともできたのだが、それもしなかった。

スペイン人の現地ガイドにその楽譜のことを尋ねたところ、さして音楽に造詣が深いとは思われない彼が、「あれはグレゴリオ聖歌の楽譜ではないかな。でも、あれが本物、中世のものであるかどうかは分からないけどね」と即座に答えたのには驚いた。バッハのはるか以前のモノであるらしかった。

バッハの時代、楽譜はほとんどすべて手写し、手書きだった。有名なバッハの逸話に14歳上の兄ヨハン・クリストフ・バッハ(Johann Christoph Bach)の家、オールドルフに身を寄せていた時のことがもっともらしく伝わっている。そこで10歳のバッハが、兄に禁止されているオルガンの楽譜を月の光の下、盛んにコピー、手で写し取ったと言うのだ。

兄のヨハン・クリストフが住んでいた家

この狭い家に兄夫妻、4人半(妻は妊娠していた)の子供、それにバッハが雑居していた。間もなく、バッハは15歳で兄の元を去り、音楽で自活しなければならなくなった。

第12回:バッハを聴く資格 その2 第12回:バッハを聴く資格 その2

|