第737回:新横浜~福井~東京、ぐるり一周(2)- しらさぎ5号 米原~福井 -

東海道新幹線“のぞみ”は米原に停まらないから、米原に停まる“ひかり”に乗ってきた。10時44分に米原に着き、東海道本線のプラットホームに降りると、すぐに“しらさぎ5号”が入線してきた。しらさぎ5号の米原発は10時58分だ。かなり余裕があると思ったら、しらさぎ5号は名古屋始発で、米原着は10時48分。進行方向が変わり、10分の停車時間で後部に3両を増結する。

米原駅、しらさぎ5号の増結車両が到着

それなら名古屋から“しらさぎ5号”に乗れば良かったと少し悔やむ。“しらさぎ5号”の名古屋発は09時48分。これなら新横浜発08時09分、名古屋着09時31分の“のぞみ13号”で間に合う。どうせ乗り換えるから名古屋で良かった。インバウンド客で混み合う“ひかり”より、“のぞみ”の方がいい。駅弁だって名古屋で買えたし、在来線特急の車窓も楽しい。時刻表を見れば判ったことだ。乗り換え検索アプリだけで日程を決めるとこういうことになる。

連結は楽しい

気を取り直して車両を眺めれば681系電車だ。JR西日本所属。関東では見られない形。先頭車は流線型で美しく、増結側は運転台が高く、国鉄時代の485系電車を思わせる。関西の車両に乗る機会は少ないから、流線型車両のグリーン車に乗ってみたかった。関西の在来線グリーン車は横3列だからゆったりしていて、特別料金を払う価値がある。しかし今回は交通費をいただくから贅沢はできない。できればグリーン車で、という考え方は、若さを失った証拠かも知れない。それでも乗るたびに、自分はこの待遇にふさわしい価値があるのか、と自問することもある。

金沢行き先頭車は流線型

しらさぎ5号の普通車、琵琶湖側の窓際席だ。準備万端ととのえて列車が走り出す。米原駅は北陸本線の起点で、東海道本線と分岐する駅。JR東海とJR西日本の境界である。歴史的に鉄道の要衝であるから構内も広い。車窓に鉄道施設の建物が現れ、その向こうに東海道新幹線の高架線がある。東海道本線の上り線路と新幹線を潜ってやっと鉄道用地を脱出する。車窓は農地と戸建て住宅の繰り返しだ。琵琶湖の東岸を通るけれども琵琶湖はなかなか現れない。

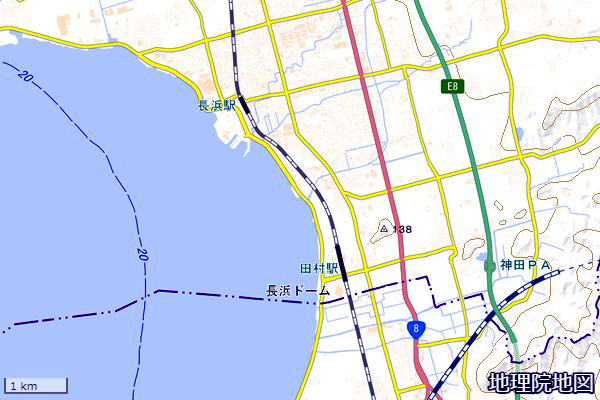

水田の続く景色から、いきなり大きなドーム型の建物が現れる。滋賀県立長浜ドーム、愛称は長浜バイオ大学ドームという。滋賀県はこのあたりでバイオテクノロジー産業を誘致しており、その中心に長浜バイオ大学があるそうだ。琵琶湖の水量を活かすつもりだろうか。琵琶湖がきれいになり外来種が減れば存在価値を示しそうだけど、バイオテクノロジーは範囲が広いから、湖の掃除のためにここにしたというわけでもなかろう。

琵琶湖が見える区間はここだけ

それはともかく、線路と琵琶湖がもっとも接近するあたりはドームの最寄り駅、田村駅通過直後だ。水田の向こうに木立があり、あれはたぶん湖畔の道路沿いと思われる。つまりその向こうは琵琶湖である。しかしあいにくの曇天で空と湖の区別がつかない。晴天であれば湖は空より青いはず。川を渡ると住宅地に遮られ、長浜駅に着く。旧駅舎が現存する日本最古の駅舎として保存され、長浜鉄道スクウェアという展示施設の一部になっている。いつか立ち寄りたいと思っているけれど、まだ叶わない。

長浜駅は鉄路と水運の連絡駅であった。当時の東海道本線は関ヶ原駅と長浜駅を直行するルート、現在のルートの北側にあった。そして長浜から大津まで琵琶湖の連絡船があり、大津から京都へ鉄道が通じていた。線路はむしろ敦賀に向けて先に建設された。明治政府にとって日本海側の敦賀港は海運の要衝、大陸との貿易拠点でもあった。線路による京都大阪直通より、敦賀を優先したわけだ。後にこの線路は北陸本線になったけれど、当時は東海道線の支線だった。長浜は線路と水運の3方向が集まる重要拠点。旧駅舎は貴賓室付きだったという。

長浜駅を過ぎると線路は湖岸を離れていく。あとは住宅と農地。滋賀県は面積のほとんどが琵琶湖で、周囲は山に囲まれている。だから貴重な平地は開墾し尽くされている。良いことだが、車窓としては凡庸だ。そして鉄道としてもやや面白みに欠ける。在来線特急の車窓の楽しみは駅の通過と各駅停車の追い越しだ。しかしこの時間帯の運行本数は少なく、先行列車の追い越しはない。

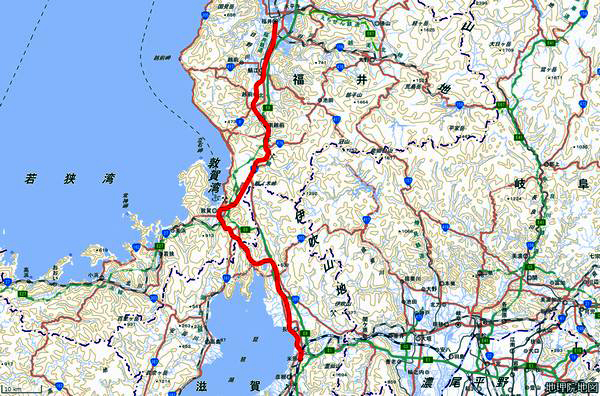

余呉駅付近、国道の赤線方向に旧北陸本線がある

湖側の車窓に低い山なみが現れた。いよいよ日本海側へ峠越えかというとそうではなく、山をぐるっと回り込むように左へカーブする。開業当初の旧線は直進して峠を越えた。しかし1957年に現在のルートが開通して切り替わった。余呉駅を過ぎると水面が見えるけれど、これは琵琶湖ではなく余呉湖だ。かつては琵琶湖の一部だったとも言われている。公園のような施設が見えた。この近くに“天女の衣掛栁”があり、観光名所になっているようだ。

白鳥の姿で舞い降りた天女が衣を脱いで水浴びをする。その姿に惚れた男が犬をそそのかして羽衣を奪う。天女は男と夫婦となり、男女ふたりずつもうけたけれども、天女は衣を見つけ出すと天に帰ってしまう。余呉の羽衣伝説は日本最古と言われており、ここから各地に伝承されたという。関東育ちの私は静岡県の三保の松原の羽衣伝説を聞いたことがある。

列車は長いトンネルと短いトンネルを通り抜ける。左側から電化線路が近づく。湖西線だ。いまはあちらが京阪神と北陸を結ぶメインルートである。ただし湖西線は比叡山から吹き下ろす強風のため運休する場合があり、その時は特急サンダーバードなどが北陸本線経由になる。湖西線との合流地点は近江塩津駅。この列車は通過する。

近江塩津から峠越え区間

ここから両側に山が迫る。いよいよ峠越えだ。上り線のループ線が見どころだけど、しらさぎ5号は下り線のトンネルで駆け抜ける。景色は良さそうだけれど目隠しされてしまった。トンネルを抜けると車両基地が見えて敦賀駅に着く。敦賀港の赤レンガ倉庫は観光施設になり、敦賀港を再現した鉄道模型ジオラマが人気だという。長浜鉄道スクウェアと敦賀赤レンガ倉庫、観光地を線で結ぶルートができそうだ。どちらも見たことはないけれど、それを盛り込んで会議に臨もう。列車は未来の並行在来線区間に入った。私はスマートホンで資料をさがし会議の予習を始めた。

福井県側は快晴

敦賀に到着

-…つづく

第737回の行程地図(地理院地図を加工)

|