|

第43回:デイヴィッド・ハミルトンの少女たち その1

イビサのディスコテカ(discoteca;ディスコ)の老舗クラブ『パチャ(Pacha)』のポスターだったと思うのだが、美しい少女が花輪を頭に載せ、うつむいているヌード写真を街中で目にした。アレッ? 彼女は『カサ・デ・バンブー』に何度かピンチヒッターのウェイトレスとして来てもらったエレーナではないか、いやまず間違いないと思い、随分後になってから、また彼女に来てもらった時、「この『カサ・デ・バンブー』に有名モデルがウェイトレスとしてきてくれるのはすごいことだ!」と冗談めかして言ったところ、「このオンブレ・ヴェルデ!(hombre verde;スケベ爺い)、イヤらしいったらありゃしない…」と大変な剣幕で言われた。

「でも、あのポスターはなかなか綺麗に撮れていたよ。これからプロのモデルの道が開けるんじゃないの?」とお世辞半分で言ったところ、エレーナは、「もうあんなことはウンザリ、たくさんよ。あのポスターのおかげで、サカリの付いた男どもが言い寄ってくるし、私がまるで一声かければ、誰とでもすぐに寝る女だと思い込んで、迫ってきてうるさくてしょうがない…」と愚痴るのだった。

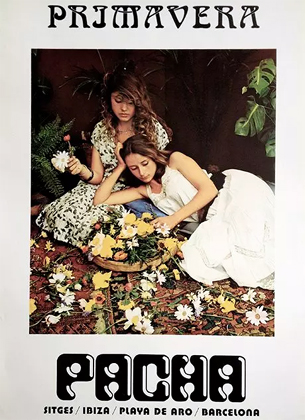

老舗クラブ『Pacha』ポスター、ヌードではないバージョン

当時、大変な評判になり、この手の写真集としてはベストセラーになった『若き乙女たちの夢(Dream of the young girls)』で一躍有名になったデイヴィッド・ハミルトン(David Hamilton)がイビサで少女たちを集め、撮影に及んだことのようだった。

この写真集は、私がスコットランドにいた時に目にしていた。女性のヌード写真なのだが、まだ幼年期から思春期になるかならないかの少女少女した、薄っすらと胸が膨らみ始めた北欧の少女をモデルに、ソフトフォーカスを多用し、南仏で撮影したものだった。出版されたのもフランスで、当時、イギリス、アメリカなどのとてもピューリタニズムの強い国では出版できないのではないか…と言われていた。学生仲間は、女学生も含めて大いに沸いたものだが、こりゃ、ロリータ・コンプレックスの極地だということに落ち着いた。

エレーナはアンダルシから出稼ぎに来た家族の娘で、目鼻立ちのハッキリとした、小さな細い顔、ほっそりとした体の少女だった。まだ女性らしさの肉が付く前、15、6歳だったと思う。腕も足も腰も細いのに、オッパイだけが不似合いなほどすでに大きくなっていた。スペインで呼ぶ“モレーナ(morena;黒髪、ベージュかがった小麦色の肌の女性)”の典型で、黒い髪、艶やかなオリーブ色の肌を持っていた。南国の娘の常として、胸がすでに発達し過ぎていたし、モレーナはデイヴィッド・ハミルトンの嗜好に合わないモデルではないかと思われた。彼の写真集の少女たちは皆が皆、金髪、碧眼、抜けるような真っ白な肌の持ち主ばかりだったからだ。

エレーナの友達、ファティマとイザベルの二人にもチョイチョイ『カサ・デ・バンブー』の助っ人ウェイトレスとして来てもらっていたが、この二人もデイヴィッド・ハミルトンのフィンカ(別荘)に呼ばれ、モデルになっていた。

ファティマはソバカスが鼻を中心に丸い顔全体に広がっている明るい少女で、良く気が付き、サッサと仕事をこなし、カウンターの後ろに汚れたグラス、皿が少しでも溜まっているのを見ると、エプロンを締め、本来彼女の仕事ではない洗い物までこなすのだった。

ファティマの魅力は微笑みにあった。目と目が合うと、自然にニッコリと微笑むのだった。それが死にかかった老人をも、目覚めさせるような微笑なのだ。もし、ファティマがすでにヴィセンテと同棲していることを知らなかったら、私はファティマの微笑みに吊られていたと思う。

ファティマの父親、フェルナンドは、旧市街に夜中から朝まで食事の摂れるサパークラブのようなユニークなレストランを開いていて、大家族の長として、ヴィセンテを加えたメンバーだけで、よそ者を使わずに身内だけで店をやっていた。

フェルナンドは、私がおっとり刀で『カサ・デ・バンブー』を切り盛りしているのを気にしてくれていて、遠慮しながらも、何度かありがたい忠告をしてくれていた。カンポ(Campo;森、農園)にある彼らの家にも再三招待してくれた。その離れにファティマとヴィセンテの若すぎるカップルが暮らしていた。このフェルナンド一族は、フランコ政権の時代にブラジル、ポルトガル大使を務めたほどの家柄だと人づてに聞いた。

もう一人のイザベルは、アルゼンチン娘で、3人の中では一番年上、と言っても18歳になっていなかったと思う。イザベルは170センチはあろう長身、痩せ型で、少し顎の張ったくっきりとした小さな顔に麻色の髪をショートカットにしていたので、背丈だけ先に伸びた少年のように見えた。若さに任せた陽気でおしゃべりなエレーナ、ファティマの中にあって、いつも控えめで口数も少なかった。イザベルがすでにファッションモデルとして活躍していたから、イザベルの口利きで、エレーナとファティマがデイヴィッド・ハミルトンのフィンカに行ったことのようだった。

イビサ港に停泊する定期船、バレンシア、アリカンテ、バルセロナ便など

イザベルと急激に親しくなったのは、『カサ・デ・バンブー』をオープンした最初の年だった。初めてのシーズンオフを過ごすため、イビサからヴァレンシアに渡る定期船、トランスメディテラニア(Trasmediterranea)フェリーの日当たりの良いデッキに直に座り込んでいたところ、イザベルが、「アラッ、タケシじゃない…」と寄ってきて、彼女もデッキに座り込み、8時間もの長いフェリーの船旅を一緒に過ごし、その上、ヴァレンシアからの夜汽車でマドリッドまで、これも7、8時間向かい合って旅してからだった。

そのヴァレンシアの駅で、イザベルは急に思い立ったように、キオスクに走り、ファッション雑誌を買ってきた。それを広げ、自慢する風でもなく、「これ、私よ!」と、彼女が最新ファッションに身を固めたグラビアを見せてくれたのだった。そこにいたのは、目の前にいるボーイッシュなイザベルからは想像も付かない別の女性だった。向かいの席にいるのは、スッピンの顔で、ジーンズ、Tシャツに厚手のスウェットを着た少女だったが、グラビアの中には、ハッとするくらい成熟した女性がいるのだった。

驚いてグラビアを観ている私に、イザベルは二コリと微笑み、「そうよ、女は化けるのよ、どうにでも変わることができるの。私の場合はメイクアップ、ヘアースタイル、ファッション、すべて周りが作り上げ、私は着せ替え人形みたいなものなの…」と言うのだった。

イザベルの姉が相当売れっ子のモデルで、妹のイザベルをファッション業界に引き込んだということだった。だが、イザベルは、「結構いいお金になるけど、あんな仕事、全く私に向かない。なんだかニセモノの自分のような気がするの…」と言った。

スペインで知りあった人たち、とりわけ早熟な少年、少女たちが、身体だけでなく、精神も年齢に似合わず現実をしっかり踏まえていることに驚かされたことが再三ある。自分自身をしっかり覚めた目で見ているのだ。そして、その覚めた目で、社会を、他人をも見ているのだ。彼らが、彼女らが、高等教育を受け、たくさん本を読んでいるわけではない。人間性に潜むウソを見抜く力は、一種、本能的なものではないかと思えるのだった。

-…つづく

第44回:デイヴィッド・ハミルトンの少女たち その2 第44回:デイヴィッド・ハミルトンの少女たち その2

|