第32回:バッハと作詞家の関係

日本を代表する歌謡『荒城の月』は、土井晩翠の詩に滝廉太郎が曲をつけた。滝廉太郎はライプツィヒの音楽学校に留学し、その帰りにロンドンにいた土井晩翠に会い、意気投合したと言われている。滝廉太郎はツィプチッヒで学んだ以上、バッハの音楽に親しんだと思われる。それはともかく、『荒城の月』では作詞、土井晩翠という名が作曲、滝廉太郎の前にくる。名曲と言われている『からたちの花』も、北原白秋の詩があってこそ山田耕筰が曲を書き、古典的名曲が生まれた。札幌の市の歌になってしまったかのような『この道』も、この二人のコンビによって生まれている。

作詞は日本歌謡にとって、時として作曲以上に大切なもので、まず詩があり、そこに曲をつけるのが作曲家のシゴトのようにさえみえる。

バッハのミサ曲、受難曲、カンタータ、オラトリオは膨大な数に及ぶが、それらの詩を書いた詩人の方は忘れられがちだ。ピカンダー(Picander;通称カササギ男;本名クリスティアン・フリードリヒ・ヘンリーツイ;Christian Friedrich Henrici)という筆名の詩人が、『マタイ受難曲』をはじめケーテン候の追悼曲、ほか多数、バッハのために作詞したことは知られている。

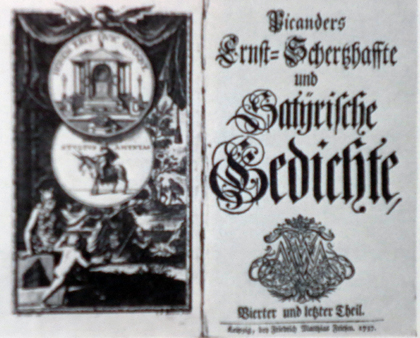

ピカンダーは器用な男で、『まじめな詩 諧謔的な詩 風刺的な詩』と題した詩集があり、その中に『マタイ受難曲』に使われた部分が多く見い出されている…とされている(磯山雅のマタイ受難曲による)。

ピカンダーの詩集の表紙

当時、結構人気があったが、一体何部くらい売れたのだろうか?

ピカンダーはバッハより15歳若い。ヴィッテンベルグ大学で法律を修め、ライプツィヒに移ってから“ピカンダー”(カササギ男)という筆名で文筆活動を始めた。もちろん、今も昔も、駆け出しの詩人はそれで食えるものではない。家庭教師のような仕事で生計をどうにか立てていたらしい。モノの本によると(このあたり、ドイツ語の詩をそのまま味わえない悲しさだが…)、彼は農民、職人、商人など普通の人向け、一般ウケする、たぶんに冗談、ゴロ合わせ、シャレを交えたエロチックな詩を書いていたらしい。その中で、『コーヒーカンタータ』や『農民カンタータ』など10曲、バッハの世俗カンタータの作詞をしている。

ピカンダーは文筆で生計を立てることができず、郵便局で働き始め、1734年には郵便局長にまでなり、その方が確実で見入りが多かったのだろう、次第に作詞から遠のいている。ピカンダーがバッハに詩を提供したのは1720年代の終わりから、30年代にかけての10年にも満たない期間だ。

このピカンダーとは仲が非常に悪かったとされる、前述したクリスティアーネ王后の追悼ミサ曲の作詞家ゴットシュートという当時ザクセンの代表詩人は、宗教臭が強く、ピカンダーの軽い、言葉の遊び的な詩を全く評価せず、手厳しく批判している。が、ピカンダーも次第にキリスト教に啓発された詩を書くようになるのだが…。

バッハの受難曲、ミサ曲で、マルティン・ルッターがドイツ語に訳した聖書の文句をそのまま使っている部分もあるにはある…らしいのだが、それを展開させ、ハナシの筋が滑らかに通るように且つ音楽を付け易いように作詞家は聖書物語を詩的に表現したと言えば当たっているだろうか。

このようにピカンダーが台本を書き、それにバッハが曲をつけたのだが、バッハはかなり自由に台本を書き換えている、と専門家は言うのだ。ゴットシュートが作詞したクリスティアーネ王妃の追悼ミサ曲も、バッハはかなり自由に書き直していることが知られている。作詞家の方も、書き換えられて当然だととっていた節がある。自分の詩を勝手に書き換えたと訴えるようなことはしなかった。

出版された詩集とバッハの総譜にある詩と比べ、なぜバッハがそのように書き換えたのかを論じた研究書、論文は膨大な数に及ぶ。私のようなほとんどドイツ語文盲にとっては、しかし皆さんよくやるなぁ~と溜息が出るばかりなのだが…。私たちが(私だけかもしれないのだが…)、今、バッハの“受難曲”と呼び、誰もピカンダーの”受難曲“とやらないのは、そんな事情も作用しているのだろう。シェイクスピアの演劇台本とは基本的に違うのだ。バッハは相当自由に詩の語句を入れ替え、歌いやすいように文句を書き換えている…のだそうだ。

ピカンダーの名前は、バッハが曲をつけたからこそ後世に残ったと言ってよいだろう。ピカンダーに対して、ドイツを代表する詩人だ、シラーやゲーテと並ぶ素晴らしい詩人だと取る人はまずいない。才能の閃きのない凡作の詩をバッハが取り入れ、組み換え、曲をつけたとも言える。日本歌謡のように、詩が絶対的な役割を果たしているのとは根本から違うようなのだ。ひょっとしてバッハは、詩を味わい、感じる能力に欠けていたのではないかとさえ思わせる。

ピカンダーの記念舗石

ドイツの町の小路には、石畳の一個の石に、

今では誰も知ることのない人物の名が刻まれていたりする。

時にそれがブロンズのプレートであったりする。そんな石、プレートを

踏み付けて歩くことに気が引ける思いがする。

この大詩人ならざる作詞家ピカンダーが優れていたのは、文盲率が高かった当時、一般庶民(何か地方政治家がよく使う言い方だが…)の耳にすんなり入る言葉遣い、おまけに曲をつけ易い言葉の配列を意図する能力があったのではないかと思う。

バッハの宗教曲と違い、詩と音楽の一致を目指し、成功するのは、俗にジャーマン・リートと呼ばれるドイツ歌曲が現れてからではないか、例えばフランツ・シューベルトの『冬の旅』(Winterreise)のように。この作詞はヴィルヘルム・ミュラー(Wilhelm Müller)で、彼の詩に深く感動したシューベルトが曲をつけた。『さすらい人』(Der Wanderer)はゲオルク・フィリップ・シュミット・フォン・リューベックの詩があって、初めて成り立った歌曲だ。日本歌謡と同じように、“まず詩ありき”、しかる後にメロディー来たり、だった。

『カルミナ・ブラーナ(Carmina Burana)』(カール・オルフ作曲)は11~13世紀に書かれたラテン語の詩が1803年にババリアのベネディクトボイエルン修道院で発見され、それにオルフが三部、24曲という長大なメロディーを作曲したものだ。

そしてドイツ歌曲全盛を迎える。それは詩の一語一語をより美しく響かせ、スンナリと耳に入れるために、詩集で読むのとは全く別の境地、感動を誘うものだ。

ここではピカンダーだけを取り上げたが、バッハはクリスティアーネ・マリアーネ・フォン・ツィーグラー(Christiane Mariane von Ziegler)、ヨハン・クリストフ・ゴットシェート(Johann Christoph Gottsched)、パウル・ゲルハルト(Paul Gerhardt)、エルトマン・ノイマイスター(Erdmann Neumeister)などの詩を使った。これは作詞家と作曲家という関係よりも、作曲家バッハが自在に彼らの言葉を操り、曲をつけ、聖性の高みにまで持っていったと言ってよいと思う。

-…つづく

第33回:バッハの晩年は悠々自適だったか? 第33回:バッハの晩年は悠々自適だったか?

|